具有特殊稳定性质的“钯氢”:结构和组成新认识

近日,我院田中群院士团队范凤茹教授同谢兆雄教授、中科院稀土所南子昂助理研究员合作,在稳定“钯氢”的结构和组成研究中取得重要进展,相关成果以“What Elements Really Intercalate into Pd Lattice When Heated in Dimethylformamide?”为题,并作为封面文章发表于《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.4c03046)。

钯(Pd)因其独特的物理化学性质以及在催化等领域具有的重要应用价值而受到人们的广泛关注。特别是钯(Pd)与PdHx之间可逆的相变在氢的存储、运输和净化过程中发挥着关键作用。近年来,除了使用气态氢(H2)和电化学氢化方法外,使用二甲基甲酰胺(DMF)作为溶剂进行的Pd纳米晶体氢化方法也被广泛应用。该方法因其简单、高效以及能精确控制纳米晶体形态而备受关注,常用作调节电催化剂界面应力的有效策略,在多项代表性研究中展示了其广泛的理论与技术应用价值。

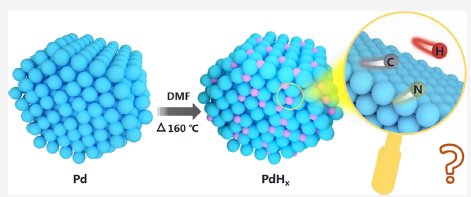

本研究发现,利用DMF在高温下合成的PdHx与传统的氢气氢化或电化学条件下合成的PdHx在热稳定性和抗氧化性方面存在显著差异。例如,即使在惰性气氛下退火至300 °C或长时间暴露于常温空气中,由DMF合成的PdHx不会发生晶格收缩,表现出异常的稳定性。此外,即使在300 °C下使用H2进行进一步处理,也不会观察到额外的氢吸收或晶格膨胀,反而出现了与传统认识相矛盾的晶格收缩现象。虽然先前的研究多采用X射线衍射(XRD)和电子显微镜等技术来表征PdHx,但单靠分析Pd基纳米材料的晶胞参数,难以全面了解异常稳定PdHx的化学成分和结构。因此,合理地设计实验并深入探究DMF合成的PdHx的结构和组成,在此基础上进一步探讨其潜在的应用场景,显得尤为重要。

鉴于此,通过精确的实验设计和先进的表征技术,研究团队首次揭示了在DMF合成的PdHx晶格中实际掺入的是碳(C)和氮(N)元素,而非传统的氢(H)

同时,研究结果明确了掺入的C、N元素比例以及它们在晶格中各自的分布位置。此外,通过调控C、N元素的掺杂程度可以精准调制Pd纳米粒子的电子结构,进而优化甲醇氧化反应中的催化活性。该研究对于认识轻元素掺杂的Pd基纳米催化剂的结构和组成至关重要,为此类材料在催化等领域中的应用奠定了基础。

上述工作是在范凤茹教授、谢兆雄教授和南子昂助理研究员的共同指导下完成。我院2021级博士生宋现孟、硕士生吕林喆和华东理工大学贾艳艳博士为论文共同第一作者。此外,我院林海昕教授、硕士生王之仪、博士后蒋巧荣和华侨大学王秋祥博士等人亦参与了此项研究。该工作得到了国家自然科学基金、厦门市自然科学基金和固体表面物理化学国家重点实验室的支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ jacs.4c03046